Title: Giovanni Tolu, vol. 1/2

Storia d'un bandito sardo narrata da lui medesimo

Author: Enrico Costa

Release date: July 27, 2025 [eBook #76574]

Language: Italian

Original publication: Sassari: Dessì, 1897

Credits: Barbara Magni and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by Sardegna Digital Library)

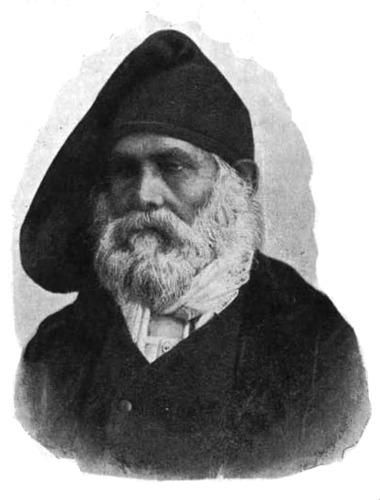

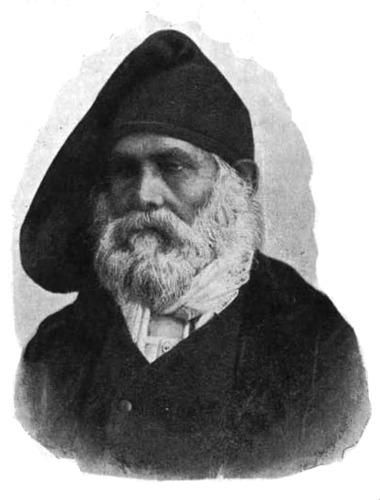

ENRICO COSTA

GIOVANNI TOLU

STORIA D’UN BANDITO SARDO

NARRATA DA LUI MEDESIMO

PRECEDUTA DA CENNI STORICI

SUI BANDITI DEL LOGUDORO

Con Vignette di Dalsani

Volume Primo

SASSARI

PREMIATO STABIL. TIP. G. DESSÌ

1897.

[5]

Verso gli ultimi di novembre dello scorso anno, rientrando nel mio studio, vi trovai un vecchio, che da mezz’ora mi aspettava.

Chiestogli il motivo della sua venuta, mi rispose con una domanda:

— È egli vero che lei ha scritto la storia di Giovanni Tolu, il bandito? Avrei piacere di leggerla.

— Non ho mai scritto storie di banditi viventi — risposi.

Il vecchio, senza punto scomporsi, ripigliò con sussiego:

— Se lei non l’ha scritta, è certo che ben presto la scriverà!

— E perchè dovrò scriverla?

— Perchè glie la dirò io, che sono Giovanni Tolu in persona.

La strana presentazione mi sorprese non poco; tuttavia risposi:

— Non so davvero perchè lei voglia narrarmi la sua storia, nè perchè io debba scriverla.

[6]

— Le dirò sinceramente, che ormai sono stanco e infastidito delle fandonie che si vanno spacciando sul mio conto. Lungo la mia vita di bandito e d’uomo libero — per oltre quarant’anni — si dissero e si stamparono sui miei casi inesattezze tali, che mi preme rettificare. Non voglio colpe, nè virtù che non mi spettano. Fui intervistato da un numero infinito di curiosi, italiani e stranieri, ma non volli finora aprire l’animo mio ad alcuno. Oggi solamente mi sono deciso a fare una confessione generale, schietta, veridica, senz’ombra di vanità, nè di secondi fini. Esporrò lealmente i casi della mia vita, persuaso che il racconto delle mie avventure desterà nel pubblico una curiosità non infeconda di ammaestramenti; di ammaestramenti per tutti: per le famiglie, per i giudici, per i disgraziati miei pari, ed anche per il Governo se vorrà trarne profitto. A settantaquattro anni non si hanno più speranze, nè timori; ed è perciò che io voglio presentarmi al pubblico tutto intiero, quale realmente fui, spogliando la mia vita da tutti gli episodi fantastici e bugiardi, di cui volle infiorarla il volgo... ed anche i signori. Ecco perchè voglio narrare la mia storia — ed ecco perchè lei dovrà scriverla!

La lunga tirata del bandito — che ho riportato parola per parola — mi colpì vivamente; tuttavia il mio proposito fu quello di sottrarmi ad un fastidio penoso, che non mi tentava per alcun verso.

Risposi francamente al vecchio bandito: che il narrare simile storia non era facile com’egli credeva; che bisognava studiare il modo conveniente di presentarla al pubblico; e che infine, prima di accingermi a scriverla, era necessario intendersela con un editore.

[7]

— Intendiamocela pure! — esclamò il Tolu col tono di un uomo incrollabile ne’ suoi propositi.

All’amico Giuseppe Dessì — l’editore da me consultato alla presenza del bandito — non spiacque l’idea; e mi pregò di accingermi all’opera.

Stabilite le condizioni, Giovanni Tolu si fermò in Sassari fino a tutto gennaio. Ebbe la pazienza di recarsi ogni sera nel mio studio, e mi dettò la sua lunga storia, che io trascrissi fedelmente.

Seduto dinanzi al camino, caricando o scaricando la sua pipa, il vecchio bandito (ora in buon sardo, ed ora in cattivo italiano) prese a narrarmi i casi della sua vita, risalendo ai nonni; e filò sempre diritto per venticinque giorni, con un ordine ed una chiarezza, ch’io non mi aspettava. Circostanze minuziose, dialoghi, nomi di persone e di località, episodi d’ogni genere, tutto egli mi espose scrupolosamente, senza mai confondersi, nè contraddirsi.

— Io voglio narrarle il bello ed il brutto — mi diceva ogni tanto — A lei buttar via ciò che crede inutile o insignificante.

Lo confesso: la semplicità, la schiettezza, l’ordine della narrazione, nonchè la varietà degli episodi, mi fecero lieto di aver aderito al desiderio dell’editore e del mio protagonista. Nessuna storia di bandito fu narrata finora con tinte più vere e con particolari più intimi; poichè non capita due volte il caso di un bandito famigerato, che, assolto dalle Assise di Frosinone (e meno male che non lo fu in Sardegna!) si decide a confessare coraggiosamente le sue colpe, senza tema che possa immischiarsene l’autorità giudiziaria.

[8]

La storia del Tolu abbraccia, fra gli altri, il tristo periodo che corse tra il 1850 e il 1860 — periodo ancor vivo nella memoria del popolo, poichè in esso appaiono le figure di Spano, di Derudas, di Cambilargiu, d’Ibba — tutti banditi famosi, che il Tolu ebbe a compagni, e di cui ci narra non poche gesta.

Mio primo proposito fu quello di servirmi dei copiosi materiali fornitimi dal Tolu per tessere una storia vera, ma tutta mia nell’ordine e distribuzione delle scene. Non tardai, in seguito, a rinunziare al mio disegno.

Io dissi a me stesso: — Perchè dovrò io torturarmi la mente, creando situazioni che possono cadere nel convenzionalismo? Perchè accingermi allo studio di artifizi letterarii, quando non pochi sono i testimoni viventi dei fatti che andrò esponendo? Perchè assumere la responsabilità di giudizi, che potrebbero glorificare od avvilire la figura d’un uomo disgraziato, ma colpevole sempre? Perchè, infine, dovrò io narrare la storia di Giovanni Tolu, quando con più efficacia può narrarla lui stesso?

Non trovando ragioni da opporre a tutte queste domande, rinunziai a scrivere un lavoro d’arte, e decisi di riportare fedelmente la confessione del Tolu, seguendo l’ordine da lui tenuto, e servendomi quasi sempre de’ suoi modi di dire. La storia del vecchio bandito (sebbene più prolissa e forse più noiosa) potrà così conservare tutta la natia semplicità, tutto il colore locale, e quella vergine impronta che darà maggior risalto al carattere del tempo, degli attori e dell’ambiente. Mi limiterò solamente ad apporre qua e là qualche breve nota appiè di pagina, quando la crederò necessaria.

[9]

Ho voluto visitare, in compagnia del Tolu, alcune località che furono teatro delle scene più salienti; ed ho quindi eseguito alcuni schizzi, sui quali il valente Dalsani di Torino studiò le macchiette riportate in questo libro. Dobbiamo al Turati di Milano la riproduzione in fototipia del ritratto recentissimo del vecchio bandito, fatto eseguire dall’editore.

Nel mio libro non si narrerà la storia di un semi-eroe, quale il poeta suol narrarla — nè la storia di un volgare assassino, come crudamente la registrano gli atti del tribunale. Si narrerà la storia di un uomo co’ suoi vizi, le sue virtù, le sue passioni. Certo è, che il lettore vi troverà molte cose ignorate, le quali potranno offrire argomento di profondo studio al psicologo ed allo storico.

Chi è Giovanni Tolu? — Un figlio di umili agricoltori florinesi, pieno d’intelligenza e di buon senso, ma educato nei modi che i tempi e l’ambiente consentivano; datosi giovanissimo alla campagna, dopo aver tentato di vendicarsi di un prepotente, da cui si credette maltrattato e deriso; punto nell’amor proprio di marito; deluso negli affetti di famiglia; errante per trent’anni di balza in balza, senz’amici, senza un consiglio pietoso, senza una parola di conforto; vivente nella solitudine come un selvaggio, oppure in compagnia di malandrini, dai quali non poteva attingere che eccitamenti a delinquere; odiato dai nemici, circondato da spie, perseguitato dai carabinieri; carezzato da deboli e da prepotenti per bisogno o per paura; glorificato insanamente dal volgo; fatto segno talora ad una curiosità entusiastica, fatalmente corruttrice; un misto, insomma, di bontà e di tristizia, di generosità e di ferocia, [10] di fede e di superstizione, di saggezza maravigliosa e d’intolleranza superba, senza neppure la coscienza del male che taceva agli altri ed a sè stesso.

Tutto questo il lettore dovrà considerare prima di leggere la storia di Giovanni Tolu; e quando l’avrà letta, studiando a mente serena l’uomo più che il bandito, saprà trarne altri ammaestramenti, i quali gli riveleranno quante leggere siano le cause che trascinano alla perdizione un’anima nata buona, e quanto facili siano i mezzi che potrebbero strapparnela.

Prima di dare la parola a Giovanni Tolu[1], infliggerò al lettore alcune pagine di storia sui banditi sardi in genere, e su quelli del Logudoro in ispecie.

Ho detto infliggere, ma devo dichiarare che la mia chiacchierata potrebbe omettersi, con vantaggio di chi legge... ed anche di chi scrive.

Sassari, maggio 1896.

Enrico Costa.

[11]

[13]

La storia del banditismo è vecchia quanto il mondo. Essa risale a Caino, e forse ai nostri primi padri.

Caino, dopo il fratricidio, esclamò: — Io, dunque, sarò vagabondo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi troverà mi darà la morte!

Adamo ed Eva, appena commesso il primo fallo, si affrettarono a coprirsi ed a nascondersi; e da quel giorno tutti i bambini, appena rompono qualche piatto in cucina, sentono il bisogno di scappare e d’intanarsi, sperando che i sospetti ricadano sulla serva di casa.

L’uomo non è altro che un bambino ingrandito.

La sete di sangue, che tormenta l’uomo, lo eccita alla pugna: — istinto feroce, che i selvaggi [14] manifestano apertamente, ma che i popoli civili hanno bisogno di mascherare col sentimento convenzionale d’una partita d’onore, e magari d’una guerra santa, in cui la forza e l’astuzia soverchiano quasi sempre la ragione, col tristo risultato di un offeso, che il più delle volte soccombe — e di un offensore, che riporta quasi sempre la palma della vittoria.

Fu in ogni tempo sentito il bisogno di sottrarsi al fastidio delle leggi per battere la campagna, dando prove di abilità e di valore, col togliere al prossimo la vita, e la borsa insieme.

Come i Crociati corsero entusiasti in Palestina per coprirsi di gloria e di blasoni; come i nostri mercanti logudoresi, per ottenere dai re di Spagna onori e feudi, uscivano armati dal paese ad espugnare i vecchi castelli, o per dar la caccia ai saraceni sulle spiaggie di Gallura, così non mancarono i baldi giovani, che si univano in masnade per cimentarsi in battaglie temerarie e sanguinose, solleticati unicamente dalla gloria vanitosa di diventar celebri.

Furono ugualmente in gran voga le delizie della pirateria. Inseguire e depredare un legno, per impadronirsi del bottino, fu creduto, in tempi non barbari, un diritto delle genti: — prova questa, che l’uomo ha gli istinti del tigre e della gazza, ed è nato ladro e feroce.

Quando nel 1651 il Vicerè cardinal Trivulzio — uomo sordido e avaro — dopo averne fatto [15] delle grosse in Sardegna, salpò dal porto di Alghero per restituirsi in Spagna, s’imbattè in alto mare in una nave straniera. Ordinò al capitano d’inseguirla; la raggiunse, la catturò, e s’impadronì senza rimorsi della fatta preda. Ed era un cardinale!

La rapina di mare, più tardi, cedette l’impero a quella di terra; e qui mi dispenso dal segnalare tutte le bravate dei masnadieri d’Europa, i quali svaligiavano eroicamente vetture, trucidavano passeggieri, e rapivano le belle per farne dono ai propri capitani innamorati

Leggesi nelle storie, che le masnade avventuriere destarono nei primi tempi un entusiasmo sì morboso, che molti giovani di distinta famiglia abbandonarono la casa paterna, allettati dalle gloriose gesta degli eroi del furto e dell’assassinio. L’ignoto li attraeva, perocchè il pericolo ha le sue seduzioni. L’uomo si accora quando è solo; ma nella vita collettiva irride alle avversità della sorte, attingendo in esse la forza e l’audacia. Gli artisti ed i poeti disgraziati, per poter sghignazzare sulle ingiustizie del mondo, non fondarono forse la Bohème?

Corsari e masnadieri, banditi e briganti ebbero il loro culto e il loro momento di celebrità, molto più che i menestrelli e i cavalieri erranti. In essi fu ammessa — insieme alla forza semi-irresistibile — una certa qual baldanza cavalleresca. Quei valorosi infiammarono siffattamente [16] la fantasia, e destarono sì intensa l’ammirazione, che i poeti e i musicisti si credettero in dovere di farne argomento dei loro canti, aggiungendo fuoco a fuoco.

Corrado, il corsaro di Byron; Carlo Moor, il masnadiero di Schiller; Ernani, il bandito di Victor Hugo; Fra Diavolo e Luigi Vampa, i briganti di Auber e di Dumas, per tacere di molti altri, strapparono pietose lagrime a migliaia di fanciulle, e invogliarono non pochi giovani a seguire i bellicosi ardimenti. L’uomo, trascinato dal magisterio dell’arte, prova assai spesso di queste singolari e nobili aspirazioni!

Le spoglie del vinto furono in ogni tempo considerate patrimonio legale del vincitore — e da ciò il furto e l’assassinio, in nome sempre del diritto.

Quanto poi al sentimento del farsi giustizia da sè, fu anch’esso ritenuto come un diritto naturale. A che pro, infatti, ricorrere ai tribunali? Vi ricorre forse la Nazione incivilita, quando credesi offesa nell’onore e nel suo diritto da un’emula rivale? La guerra è allora dichiarata santa, ed ogni religione benedice le proprie armi — forse per attutire il rimorso di qualche coscienza scrupolosa.

Ammesso il principio fondamentale, è chiaro come il soldato abbia il dovere di uccidere il fratello nemico, non solo colla coscienza di non essere un omicida, ma col diritto al plauso ed [17] alla gloria dei benemeriti vincitori. L’amor di patria giustifica ogni efferatezza; e se una differenza vi ha da essere fra la vendetta dell’uomo individuo e quella dell’uomo collettivo, non potrebbe essere che questa: — sul campo di battaglia noi uccidiamo a sangue freddo un uomo che non ci ha offeso, mentre nella vita privata, acciecati dall’ira o dal risentimento, uccidiamo sempre, a torto od a ragione, un uomo che ci ha leso nell’onore o negli averi. La società, però, la pensa altrimenti; e mentre al primo concede la medaglia al valore, prepara la forca al secondo. — Non vi sembra, per lo meno, che tutti e due dovrebbero aver torto, o ragione?

Ma il mondo è così fatto, e neanco il Creatore si darebbe oggi la briga di rifarlo. — Chi non lo sa? Il vecchio Dio incoraggiava le battaglie, mentre Gesù Cristo non fece che bandire la crociata della pace, predicando il perdono ai nemici. Pare dunque che il babbo avesse più esperienza e più buon senso del figlio, poichè i popoli tennero per lui, e trascurarono il nuovo testamento per attenersi alle clausole del vecchio.

La Nazione istituisce i tribunali per il bene dei popoli, ma viceversa essa non se ne serve, poichè preferisce la forza alla ragione e non si fida della Giustizia. Gli antichi signorotti si circondavano di bravi, e li mantenevano per farsi rispettare: sempre per quel principio intangibile, che il torto è del debole, e la ragione del più forte.

[18]

Chi non lo vede? la guerra è un bisogno; anzi, dobbiamo ammetterla come un istinto, se la scienza e la civiltà non sono ancora riuscite ad abolirla.

D’altra parte (ragionando sul serio) noi dobbiamo lealmente riconoscere, che tutti i malanni, le passioni, i pregiudizi ci vennero unicamente concessi per poter sbarcare il lunario della vita. Se gli uomini mai non peccassero, se fossero tutti concordi, tutti galantuomini, tutti santi, come camperebbero i preti, i giudici, gli avvocati? — Se vi fosse una verità assoluta, indiscutibile, dove andrebbero a finire le diverse opinioni che dànno vita e colore a un mondo di uomini politici e di giornalisti? — Se, infine, si vivesse sempre in pace coi propri fratelli, contento ciascuno del proprio lembo di terra, a che servirebbero gli eserciti permanenti, e in che s’impiegherebbero migliaia di giovani?

Dobbiamo dunque ammettere, che le imperfezioni del corpo, dello spirito e dell’umano intelletto non servono che a dare il pane quotidiano alla metà dei viventi: la quale campa alle spalle dell’altra metà, creando le disuguaglianze, le lotte e le diverse opinioni, perno dell’equilibrio sociale. Possiamo conchiudere: che un mondo di gente savia finirebbe col morir di fame e di noia!

Queste saranno forse stramberie; ma come faremo a pensarla altrimenti, quando nei casi pratici della vita noi vediamo il moralista filosofo, [19] che fa proprio il contrario di ciò che va predicando? — quando per ogni dove non c’imbattiamo che in tartufi politici, in tartufi religiosi, in tartufi domestici, in tartufi scienziati, industriali, mercanti? È cosa ormai assodata, che la più grande soddisfazione di colui che predica e scrive contro la vanità e le frivolezze umane, è unicamente riposta nella frivolezza e nella vanità di credere, che il mondo gli dica bravo! — Noi non diventiamo ricchi, dotti, saggi ed onesti, che a spese dell’altrui miseria, dell’altrui ignoranza, dell’altrui credulità, dell’altrui dabbenaggine.

Fermiamoci ora, per poco, sull’indomabile sentimento che ci trascina, nostro malgrado, ad ammirare quanto d’orrido e di truce esce fuori dalla cerchia dei fatti comuni e delle abitudini quotidiane.

Perchè negarlo? La belva ci tenta e il sangue ci ubbriaca. Il valore, la temerità, l’astuzia, in tutte le loro manifestazioni, buone o cattive, esercitano sul nostro cervello un fascino morboso, inesplicabile.

Entriamo in un circo antico. Dinanzi al gladiatore valoroso, anche la donna si esalta, e depone per un istante l’innato sentimento della pietà. Tutta palpitante, battendo le mani al vincitore, ella, col pollice verso, lo incita a squarciare le viscere del vinto che fu atterrato. Le figlie di Eva, così deboli e così timide, amano di preferenza i forti e gli audaci; esse magari [20] svengono dinanzi ad un salasso, ma offrono il cuore e la mano all’eroe di un torneo, che torna vincitore col brando insanguinato.

La ferocia, valorosa o temeraria, e con essa tutte le scene di sangue, esercitano sull’animo umano un’attrattiva che si subisce e non si discute: c’è in esse un fondo d’ipnotismo, o di suggestione. Non per nulla lo spettacolo di un’esecuzione capitale (che i Governi credettero, scioccamente, salutare esempio) attrasse in ogni tempo una folla di curiosi sotto ai patiboli. Nelle fredde notti invernali, mentre al di fuori urla la tempesta, noi vediamo le famiglie popolane raccogliersi intorno al focolare domestico, per ascoltare con curiosità paurosa le storie dei morti e dei feroci briganti. Il fantastico e il sovranaturale furono per parecchi secoli il tema prediletto degli artisti e dei poeti.

Chi mai, avendone l’occasione, non ha tentato di vedere da vicino un famoso bandito, un truce assassino, una belva feroce?

Una brava e gentile artista milanese, venuta lo scorso anno a Sassari, implorò dal prefetto la grazia di poter visitare le carceri, unicamente per vedervi il feroce bandito Derosas e il suo compagno Angius. — So che fu soddisfatta nel suo desiderio, ma non so quale gradevole impressione abbia potuto riportarne!

Questo turbine d’idee bislacche e di anomalie paradossali si scatenò sul mio cervello, mentre [21] andavo spigolando le gesta brigantesche del continente europeo, e più ancora delle isole, dove i banditi hanno sempre allignato in numero maggiore.

***

Sospendo le malinconiche meditazioni, per riportare alcune note storiche sui malviventi, sulle squadriglie e sui banditi principali del Logudoro (o meglio del Capo di Sassari) che ho riassunto in gran parte da documenti ufficiali, da me consultati nel R. Archivio di Stato.

Nel Codice della Repubblica sassarese, del 1316, è cenno dei banditi che si davano alla macchia; e mentre si esorta qualunque persona ad ucciderli, si infliggono pene rigorose contro chi dava loro consiglio ed aiuto.

Pene pecuniarie infligge anche la Carta de Logu (promulgata nel 1395 da Eleonora d’Arborea) contro ai villaggi ed alle persone che davano aiuto e consigli ai banditi, o che non si adoperavano a dar loro la caccia.

Il secolo XV non fu avaro di celebri masnadieri. Ne noto uno a caso — Verso il 1422 si ha menzione di certo Barzolo Magno (o Manno, secondo alcuni storici) — il famoso leggendario e misterioso logudorese, nemico giurato di Leonardo Cubello marchese di Oristano, non si sa per qual ragione. A capo di numerosa masnada, [22] questo gentiluomo bandito, o bandito gentiluomo, si era annidato ed afforzato dentro al famoso castello di Burgos; e di là scendeva di tanto in tanto per devastare e saccheggiare le terre dei dintorni. Il marchese riuscì ad assediarlo dentro l’inespugnabile rocca; ma i masnadieri, compagni del Magno, vedendo il loro capo risoluto a resistere, fecero complotto, e lo trucidarono barbaramente per ottenere grazia dal signore d’Oristano.

Come nel medioevo i Principi fabbricavano sontuose chiese e numerosi santuari in remissione dei propri peccati (e ne avevano di grossi sulla coscienza!) così più tardi gli stessi prìncipi condonavano ai sudditi fedeli molti delitti, mediante il corrispettivo sborso di poche centinaia di lire. Dal 1450 al 1540 sono molte le somme versate nelle casse del Regio erario per condono di ribalderie. Per citarne un esempio, dirò che il Governatore del Capo di Cagliari e Gallura (Don Giacomo Aragat) nel 1456, per tremila Ducati buoni veneziani, condonava a Bartolomeo Manno, cavaliere sassarese, tutti i delitti che avesse mai potuto commettere.

Erano questi i bei tempi in cui i monarchi rifornivano le casse dello Stato colla vendita della nobiltà e colla remissione dei delitti. Non essendo a quel tempo inventati gli esattori, si ricorreva al mezzo di sfruttare i vanagloriosi ed i birbanti, che pare fossero in numero ragguardevole.

Dal 1560 al 1567 si verificarono molte ribalderie [23] nella città di Sassari e dintorni. Vennero carcerati un buon numero di cittadini facoltosi, accusati di aver formato una società di mutua assistenza, con impegno di fornire i fondi in comune per far fronte alle spese di giustizia, in favore e difesa dei ribaldi.

Il secolo seguente non fu meno famoso per scorrerie di ribaldi, poichè l’invenzione del fucile aveva reso più attraente e più geniale il banditismo.

Nel 1600 gli odî privati e le vendette giungono a tanto, che i consiglieri di Sassari rinunziano alla gita notturna del Mezz’agosto, per il numero infinito delle uccisioni fra i cittadini. L’anno 1607 registrò più di trecento omicidi, consumati nel solo Logudoro.

Nel 1612 il famigerato bandito Manuele Fiore si aggira colla sua masnada nei dintorni di Sassari, e getta lo sgomento fra i cittadini. Il Governo manda incontro a quei ribaldi alcune compagnie di militi, divise in centurie.

Don Diego Manca di Sassari, nel 1635, si era dato alla macchia dopo aver ucciso pubblicamente, in una piazza della città, il proprio cognato con un colpo di pistola ed una pugnalata. Temendo che ne facesse delle più grosse, il Vicerè promise venti scudi (?) a chi consegnava quel bandito alla giustizia. L’esiguo prezzo concesso, dimostra che i cacciatori di malviventi erano in buon numero!

[24]

Molti cavalieri e cittadini facoltosi del Logudoro vennero designati come protettori dei banditi; e il Vicerè, nel 1645, li chiamò a Cagliari per dar loro una paternale.

Nel 1659 abbiamo il terribile bandito Salvatore Anchita e il suo acerrimo nemico, pur bandito, Francesco Brundanu, entrambi di Sedini. La storia del primo è una vera leggenda di prodezze, di ferocie e di generosità insieme. Inseguito il Brundanu dai soldati, sfugge ad essi cacciandosi in una spelonca, dove fra gli altri banditi trova per caso il suo nemico Anchita. Egli depone l’arma e grida: — Sono in tuo potere: puoi uccidermi! — «Non sono così vile! — gli risponde Anchita — qui sei l’ospite mio. Per ora faremo causa comune contro ai soldati — più tardi aggiusteremo i conti fra noi!»

I banditi si slanciarono tutti contro le soldatesche, ma l’Anchita e il Brundanu caddero fulminati nella mischia.

Tre anni dopo — nel 1662 — un altro terribile bandito, famoso per le sue gesta, sgomenta il Logudoro: Giovanni Galluresu, capo di potente squadriglia. I sassaresi chiudono spaventati le porte, nè osano uscire di casa quando lo sanno nei dintorni. Il Vicerè, volendo distruggere quella banda, prende un’estrema risoluzione. Egli prescrive con un editto il disarmo generale nel Logudoro, con pena capitale al detentore d’un fucile o di un pugnale. Misura puerile, che ottenne il [25] risultato opposto: accrebbe l’audacia dei malfattori e rese più facile la distruzione dei galantuomini, che vennero spogliati ed uccisi, perchè inermi. La forza non riuscì ad impadronirsi del Galluresu, e si ricorse allora all’astuzia. Saputo che il bandito era in relazione amorosa con una bella osilese, fu colto ed ucciso nel suo nido d’amore. Indispettita la giustizia per non averlo vivo, si sfogò sul cadavere, di cui fece uno scempio.

Verso il 1665 le squadriglie dei banditi crescevano — e ve n’erano di tutte le condizioni sociali. Il Governo incaricò il barone Matteo Pilo Boyl della distruzione dei facinorosi; ed egli ne fece appiccare da per tutto, alle forche ed agli alberi. Fra i capi squadriglia di quel tempo, noto Don Giacomo Alivesi, datosi alla macchia dopo un omicidio commesso. Nel giugno del 1668 veniva intanto assassinato a Cagliari il marchese di Laconi; ed i supposti rei (l’infelice marchese di Cea, Don Silvestro Aymerich, Don Francesco Cao e Don Francesco Portugues) si erano rifugiati nel continente italiano od all’estero. Per impadronirsi di costoro il Governo si era rivolto al bandito Don Alivesi, a cui venne promessa l’impunità ed un premio, ove fosse riuscito ad attirare i fuggiaschi in Sardegna. L’Alivesi accettò; fu creato Commissario della spedizione; chiese ed ottenne l’anticipazione di duecento sessanta scudi per le spese di viaggio; si recò a Roma; e fingendosi colà amico del Cao, con raggiri [26] riuscì a trascinare i quattro esuli all’isoletta Rossa, presso Castelsardo. Tre di essi furono colà sgozzati a tradimento; ed il vecchio marchese di Cea fu condotto a piedi fino a Cagliari, e dato in mano al carnefice. Il nobile Alivesi — dopo aver compiuto il più nero tradimento che abbia macchiata la storia sarda — non solo fu graziato, ma venne dal Governo investito dei feudi dell’infelice marchese.

Era allora in vigore presso il Governo (e lo fu per lunghissimo tempo, fino ai giorni nostri) il sistema di promettere l’impunità ai più volgari malfattori, purchè uccidessero, o consegnassero alla giustizia un delinquente, meritevole di uguale, o di maggior pena. Anche i Governi si mostravano entusiasti dei valorosi briganti, e ne incoraggiavano le gesta!

Tutta la seconda metà di quel secolo, ed il primo ventennio del seguente non furono inferiori al secolo XVIII per audaci banditi, squadriglie numerose, furti, omicidi, impiccagioni, e impunità concesse dal Governo agli assassini traditori.

***

Uscita di Sardegna nel 1720 dal regime di Spagna, ed entrata sotto il dominio di Casa Savoia, continuarono le prodezze dei banditi e delle squadriglie agguerrite. Il Logudoro e la Nurra erano infestati di malviventi. I banditi, protetti [27] dai parenti e dagli uomini più autorevoli dei villaggi, ne facevano delle grosse, e gettavano lo sgomento per ogni dove. Si pubblicarono rigorosi Pregoni, ma inutilmente.

Il Vicerè Di Costanze si lagna della corruzione dei giudici di Sassari, ed accenna a denaro depositato presso un notaio, per compensare quei magistrati che avessero diminuito la pena a certi fratelli Virdis di Pattada. Egli ammonisce con minaccie i nobili e i magnati dei paesi, perchè desistessero dal proteggere i birboni — ma era un parlare al vento. I baroni, piccati, protessero i banditi che cercavano rifugio nelle loro terre feudali, e protestarono altamente contro l’arbitrio!

Fin dal maggio del 1722 il Vicerè aveva mandato distaccamenti di truppe in giro per i villaggi, con lo scopo di reprimervi il banditismo invadente, raccomandando al Governatore di Sassari, di prestare ai soldati il carnefice e due aguzzini!

Anche l’autorità ecclesiastica (lo rilevo dai Regi Dispacci) era chiamata prepotente in modo straordinario; essa ordinava arresti a suo talento, e sottraeva al braccio secolare i malfattori favoriti, designandoli quali chierici o tonsurati. Si deplorava la protezione scandalosa accordata sfacciatamente ai malviventi dal popolo, dai prelati, dai feudatari, ed anche dai giudici e dagli avvocati fiscali(!)

Impressionato dall’aumento dei delitti in Sassari [28] e nel Logudoro, il Vicerè, nel 1726, chiamò d’urgenza a Cagliari il Governatore Cav. Carlino; ma questi ricusò di andarvi, dicendo d’esser stato colto dalla gotta!

Come abbiamo veduto, non erano i soli popolani che facevano le prove di valore in campagna sotto il nome di banditi: non mancavano i titolati, poichè (lo ripeto) fare il masnadiero non era un disonore in Europa, anzi lo si riteneva un mestiere nobile e avventuroso, come quello del cavaliere errante; motivo per cui, se trattavasi di masnadieri nobili, le protezioni venivano dall’alto. Ho sott’occhio una lettera del re Carlo Emanuele III, scritta da Torino l’8 dicembre 1733 al Vicerè di Cagliari. In essa leggesi:

«... Riguardo al capo bandito Don Girolamo Delitala, raccomandato dal cardinale Alessandro Alboni(!), approviamo la grazia delle pene incorse, a condizione che il Delitala si porti a Cagliari per l’arresto, presti fidanza di mille scudi, conduca seco in ostaggio uno de’ suoi figliuoli o un aderente, e paghi le spese.»

È chiaro che lo si voleva portar via da Sassari per evitare lo scandalo, poichè ai nobili banditi un po’ di grazia la si accordava sempre. Dopo tutto, la nobiltà veniva venduta dal Governo, e qualche cosa doveva fruttare agli acquisitori!

Le bande dei malviventi si moltiplicarono in Sardegna, e specialmente nel Logudoro, ricco di [29] montagne e di sicuri nascondigli. Centro principale dei facinorosi era allora Nulvi, dove la famiglia Delitala, nemica al governo di Casa Savoia, aveva armato i popolani, eccitandoli a parteggiare. Una Donna Lucia Tedde Delitala, montata in arcione, e armata di fucile e stocco, con ardimento virile usciva in campagna per affrontare i nemici.

Il Vicerè Rivarolo, mandato in Sardegna nel 1735, si diede a sterminare con zelo i numerosi malfattori, e riuscì ad impiccarne molti, piantando le forche (per il buon esempio) sul luogo del commesso delitto. Ma i banditi continuavano a moltiplicarsi, facendo a gara per sorpassare in destrezza e in valore i soldati regi. Per cinque anni Rivarolo non si adoperò che a far allontanare dall’isola i vagabondi cattivi, esortando i buoni ad arruolarsi nel Reggimento sardo. Procedette egli con tanto rigore, che qualche innocente fu impiccato, e lo storico Manno gliene muove aspro rimprovero.

Sgomentato il re dal cieco furore del suo Rappresentante in Sardegna, gli ordinò di frenarsi e di usare maggior cautela; ma il Vicerè, soddisfatto dell’opera propria, nel 1736 fece un giro nell’isola, per riscuotere il plauso di tutti i villaggi.

Venuto a Sassari egli si preoccupò della Nurra, regione montuosa e marittima, che offriva sicuro rifugio ai numerosi banditi di Alghero e [30] di Sassari. Il Rivarolo ordinava a quei pastori di snidare dal centro della Nurra nel termine di quindici giorni, per trasferirsi alla parte piana, verso la strada che conduceva a Portotorres.

Il bandito più in voga era a quei tempi Leonardo Marceddu, di Pozzomaggiore, per il quale si era fatto un bando il 20 febbraio 1736. Sul conto di costui, però, correva una storia pietosa, che attenuava le sue ribalderie. Egli ebbe fama di laborioso e di onestissimo; ma la infedeltà della sposa lo precipitò nel delitto. Colta la moglie in colloquio intimo con un suo cugino, li uccise entrambi; e, datosi alla macchia, egli divenne singolare per coraggio, per ferocia, e per accortezza nel cimentarsi coi soldati regi. Fu siffattamente apprezzato, che finì per mantener pratiche segrete con alcuni agenti politici, poichè il Governo lo considerava come un forte cooperatore nel caso di un’invasione straniera: — sempre per quel certo sistema di servirsi dei banditi d’ogni genere, anche a scopo d’una difesa nazionale. Un esempio consimile lo si ebbe più tardi nel leggendario Fra Diavolo di Napoli, invitato a prender parte ad una guerra contro la Francia.

Continuarono intanto le caccie e gli scontri fra banditi e soldati. Il 16 gennaio 1758 il ministro scriveva al Vicerè: «— S. M. ha gradito l’incidente seguito a Bolotana fra le truppe e i malviventi; bisogna procurare l’arresto dei banditi rifugiati in Corsica, ed ora ritornati nell’isola, fra [31] cui Giovanni Fais, Don Antonio Delitala e i tre fratelli Filia Madau, capi dei medesimi. S. M. ha pure approvato la gratificazione di scudi venticinque accordati a Basilio Podeddu, che serviva di guida e spia e rimase ferito nell’azione. — (Il sistema perdurava!)

I nobili, nonpertanto, e molti rispettabili dei paesi, continuavano a favorire i malfattori erranti; e da Torino si scrive al Vicerè il 22 ottobre 1761: «— Prenda informazione sulla protezione accordata ai facinorosi dai cavalieri Quesada: metta una volta freno all’insolente ardore di tali protettori col punirli severamente, tagliando il filo delle corrispondenze coi malviventi.»

Ma le protezioni non venivano meno, come non vennero meno i delitti consumati anche in odio agli ecclesiastici. Il ministero, nel 1769, si preoccupava dell’assassinio di due preti strangolati a Mandas ed a Nulvi, nonchè del Diacono ucciso da un altro prete a Calangianus, in una partita di caccia, quasi per scherzo.

Da oltre un trentennio la fama delle audacie di Giovanni Fais correva da un capo all’altro dell’isola. Questo fiero bandito, per molto tempo, ebbe al fianco la propria moglie, donna di maschio coraggio, che lo aiutava ad assalire i nemici. Erano suoi alleati i Delitala di Nulvi, nonchè quella famosa Donna Lucia, da me altrove menzionata — per difendere la quale il Fais andò [32] incontro ad una forte fazione di Chiaramonti. Costui, saputo che Giammaria Tedde (pur congiunto di Lucia) aveva minacciato la sua protetta, gli tolse senz’altro la vita. Lo zio ed i parenti dell’ucciso, assetati di vendetta, giurarono allora lo sterminio dell’uccisore e de’ suoi compagni. Ma Giovanni Fais, guidatore esperto delle sue bande, taglieggiatore dei comuni, e assalitore di truppe, oppose la forza alla forza, e sfuggì al furore dei persecutori.

Non appena il Vicerè ebbe sentore dell’odio che il Tedde nutriva per il Fais, pensò di trarne partito. Egli incoraggiò il primo a persistere nella caccia contro il secondo, suggerendogli di servirsi dell’opera del bandito Leonardo Marceddu, a cui il Governo avrebbe concessa l’impunità ed un premio in danaro. Leonardo Marceddu, però, uomo di fiero carattere, mandò a dire al Vicerè che sdegnava la libertà a prezzo di un tradimento; e fatta lega col Fais continuò a seminare il terrore nel Logudoro.

Duemila miliziani, condotti da Girolamo Dettori di Pattada e da Don Giovanni Valentino di Tempio, oltre ai quattrocento soldati comandati dal Cav. Meyer, tentarono con energia la distruzione di queste bande. Il Valentino riuscì ad arrestarne oltre duecento, per cui il re lo creò cavaliere.

Accortisi i banditi della caccia ad oltranza che lor dava il Governo, fecero causa comune. [33] Il Marceddu recossi al Sasso di Chiaramonti per unirsi al Fais, che vi si era rifugiato coi compagni. Sbaragliati dall’attacco incessante che lor davano le numerose milizie, sulle prime si accamparono sul monte Cucaro, poi una buona parte (fra cui il Fais coi Delitala) si salvarono in Corsica.

L’infelice e generoso Marceddu, che aveva rifiutato dal Governo la libertà a prezzo d’infamia, finì per cadere nelle mani d’un bandito traditore: di Francesco Bazzone, che lo aveva venduto allo stesso Governo, in cambio dell’impunità e di una ricompensa in danaro.

Donna Lucia Delitala, raggiunta l’età di quarant’anni, pare che avesse messo giudizio. Tratta in arresto, fu in seguito graziata, dopo due anni di prigionia. In una lettera del Vicerè, marchese Rivarolo, al re Carlo Emanuele (1738) è detto: «... Donna Lucia è una donna qui n’à pas voulu se marier pour ne point dépendre de un homme (à ce qu’elle disait).» Chiude dicendo, che, dopo la grazia, «elle vit assez tranquille.»

Nel 1749 i banditi parvero dispersi e le spedizioni militari ebbero tregua.

Dopo una quindicina d’anni il Fais tornò dalla Corsica; e verso il 1760, formata una banda di buoni compagni, si diede a scorrazzare di nuovo nei dintorni di Sassari, quasi per insultarvi il Governatore. Un amico di quest’ultimo, tradendo il Governo, avvertiva segretamente l’ormai vecchio bandito, divenuto più audace di prima. Si assicura [34] che il Fais (mascherato da cappuccino, con la bisaccia in spalla) avesse osato più volte introdursi in Sassari, e presentarsi alla questua in casa dell’assessore Aragonese. Egli divenne talmente in odio al Governo, che lo si escluse dall’indulto promulgato il 23 agosto 1768.

Dopo non pochi tentativi riusciti vani, finalmente il Governatore Allì Maccarani riuscì a sedurre, con la solita promessa di libertà e danaro, due banditi sassaresi, i quali propinarono al Fais un vino oppiato. Quando videro il vecchio immerso nel sonno, lo uccisero a colpi di scure e lo consegnarono cadavere al carnefice. Ciò nel 1774.

Giovanni Fais era allora più che settantenne, e faceva il bandito da oltre mezzo secolo. Contava solo quindici anni, quando verso il 1720 si era dato alla macchia, dopo aver ucciso un uomo sulla pubblica piazza di Chiaramonti.

A complemento della notizia della sua morte, riporterò un brano della lettera che il ministro scriveva da Torino al Vicerè, in data del 23 novembre 1774:

«S. M. il re gradì che il Governatore di Sassari sia riuscito a disfarsi del vecchio Giovanni Fais e dei sette suoi compagni di quadriglia, annidati nel Sasso di Chiaramonti, sperando cogliere i due scampati colla fuga. Poichè intanto si poterono conoscere gli uccisi, è stato opportuno che a pubblico esempio si siano tosto fatti [35] appendere al patibolo i cadaveri dei già condannati, colla successiva dispersione delle membra, nei luoghi dei rispettivi delitti. — S. M., oltre alla grazia ai due banditi che concorsero nell’impresa, vuol rimunerare gli altri, e invita a proporre la somma a darsi; vuole anche che gli si suggerisca qual riguardo meritano i due cavalieri Corda, che ebbero parte principale nell’operazione.».

I lettori avranno notato, come per l’esempio pubblico si ordinava anche l’impiccagione dei cadaveri, i quali in seguito venivano squartati e dati alle fiamme, per sperderne le ceneri al vento. Nè ciò deve recar meraviglia, poichè vi ha di peggio. Leggo una corrispondenza del Ministro (5 settembre 1770) in cui si parla del cadavere imbalsamato di un bandito famoso, tenuto a disposizione del Governo per qualche esemplarità. Quando, dunque, si volevano atterrire i malviventi, si conduceva alla forca quel cadavere imbalsamato e lo s’impiccava. E Dio sa quante volte gli avranno messo la corda al collo!

È facile immaginare come per l’eccessivo rigore dei giudici venissero sagrificati molti innocenti, tratti in arresto per le false deposizioni dei nemici; e lo prova una lettera ministeriale del 23 ottobre 1765, in cui si dice al Vicerè: «— Prenda energiche misure sui testi falsi, massime in codesto Regno, dove havvi tanta facilità e frequenza di delinquere in tale materia.»

[36]

Alle false testimonianze bisogna aggiungere il sistema della tortura, allora in pieno vigore, e conservata fino al 1827, anno in cui Carlo Felice l’aboliva. Il dolore per lo slogamento delle ossa riusciva a far strappare dal labbro dei pazienti tutte le confessioni che si volevano.

Scene edificanti, in secoli che si dicevano dell’oro!

Se in quei tempi esistevano i favoreggiatori dei banditi, non mancavano pure i cittadini benemeriti, che si adoperavano con ardore per dare i rei in mano alla giustizia; ma non tutti riuscivano nell’intento come i due fratelli Corda.

Nel 1773 l’avvocato Giovanni Berlinguer veniva fatto segno (come i suoi antenati) a speciale benemerenza, per il zelo spiegato nella persecuzione dei banditi, dai quali era stato più volte ferito. Gliene colse però danno; poichè tre anni dopo, nel gennaio del 1776 (come rilevo da una lettera ufficiale) gli venne ucciso in campagna l’unico figlio Girolamo, con trentatre stoccate. L’assassino — certo Antonio Capponi — fu arrestato e impiccato.

Dopo il ritiro del ministro Bogino (il persecutore dei malviventi) i banditi tornarono a formar bande per darsi alle piacevoli scorrerie. Il Vicerè Thaon, nel 1788, bandì loro una guerra atroce, e tenne duro, quantunque venisse biasimato acerbamente per aver violato le forme legali.

Nel gennaio del 1782 veniva promessa la [37] impunità ai due banditi fratelli Mucciga (complicati nella famosa sommossa popolare del 1780) a condizione che avessero arrestato ed ucciso altri malandrini. Nella lettera ministeriale leggo queste precise parole: «— bisogna animare (!) i banditi a distruggersi fra loro.» — Era massima fondamentale dei governi di tutti i secoli, compreso il nostro. Chi non lo sa? chiodo scaccia chiodo.

Nè crediate che i banditi d’allora fossero tutti sardi; la Corsica ne dava un buon contingente, poichè ne vantava a centinaia sulle spiaggie della Gallura, come dalla Gallura molti ne emigravano sulle spiaggie corse. Le due isole si aiutavano a vicenda. Nel dicembre dello stesso anno (1782) l’ambasciatore di Francia pregava il Vicerè di Sardegna (per il bene comune delle due nazioni) di procurare l’estradizione di dodici banditi corsi, che scorrazzavano intorno a Castelsardo. E ne dava i nomi: Giovanni Saverio, Girolamo Ranfioni, Bonelli, Labicone, Leonati detto il nero, i tre fratelli Volpi, e i quattro fratelli Giovannoni. Pare che in Corsica si dessero alla macchia intere famiglie!

Veniamo intanto allo strascico della rivoluzione dell’Ottantanove, ed ai torbidi che seguirono in Sardegna negli ultimi del secolo: periodo turbolento, al quale non furono estranei i banditi.

Nel pregone emanato dal Vicerè Vivalda il 9 giugno 1796, ponendo a prezzo la testa di Angioi [38] e suoi complici, oltre ai premi in danaro, si prometteva la nomina a favore di qualunque delinquente si volesse graziare!! — E così pure, quando pochi giorni dopo si mossero da Cagliari i 2500 armati per combattere l’Angioi ad Oristano, ci dice lo storico, che in quella milizia furono reclutati delinquenti volgari, tolti alla macchia. In una memoria del 5 marzo 1797 (sottoscritta da Ghisu, Pintor e Delrio) si legge: «— Bisognava graziare gli inquisiti che servivano in tutte le spedizioni; poichè alla loro intrepidezza e coraggio si deve pure attribuire la buona riuscita dei più ardui e pericolosi incontri —» — Queste frasi rivelano i tempi e la moralità del Governo; il quale traeva partito dal coraggio e dall’intrepidezza di codesta brava gente, in seno alla quale sceglieva i suoi sicari! — Anche per l’arresto del parroco Murroni e di suo fratello (ardenti angioini datisi alla fuga) il giudice Valentino, nel novembre del 1797, suggeriva al Vicerè di servirsi dei due banditi Salvatore Rugu e Bantine Addis, a cui pertanto poteva concedersi un affidamento interinale, e in seguito l’impunità dopo la cattura.

E qui chiudo le gesta dei banditi e dei malviventi del secolo XVIII.

Qualche partigiano del regime spagnuolo si era lasciato forse scappare, che i misfatti risultassero assai più scandalosi sotto il dominio piemontese, che sotto quello di Spagna.

[39]

Il Governo del Piemonte si sentì punto da quest’asserzione; e lo desumo dalle seguenti linee, che leggo in una lettera del Ministro al Vicerè, in data 28 luglio 1790:

«Non siamo in Sardegna nelle circostanze rappresentate al Papa dai re di Spagna per la Catalogna, cioè, che frequentissimi fossero i più atroci misfatti, e pochi ne succedevano in cui preti e frati non fossero almeno complici — e quasi tutti andavano impuniti per la negligenza o connivenza dei Vescovi e dei Superiori regolari». — E scusate se è poco!

***

Diamo ora uno sguardo al secolo spirante — al nostro secolo — non inferiore forse al precedente per furti, delitti e scorrerie di malandrini.

Nei primi anni del secolo XIX si ebbe lo strascico dei moti angioini. Si perseguitavano a morte i liberali d’allora, e fra questi il povero notaio Cilocco, che inseguito dalle truppe batteva da più anni la campagna gallurese, sfuggendo ai persecutori da montagna in montagna. Il Marchese di Villamarina scriveva da Tempio al Vicerè (15 giugno 1802) ch’era sua intenzione di servirsi di spie pagate per far guerra ai repubblicani, sebbene difficilissimo sia trovarne fedeli in questo comune.

Il Cilocco potè sfuggire alle armi regie, ma [40] cadde in trappola col solito tradimento. Stanco, oppresso, affamato, il poveretto si presentò un giorno al bandito Giovanni Mazzoneddu, chiedendogli asilo ed un tozzo di pane in nome dell’ospitalità. Il bandito finse di soccorrerlo, ma informò segretamente il Governo, dicendo d’essere pronto a consegnare alla giustizia l’ardente notaio, in compenso dello sborso della somma stabilita nella taglia, e dell’impunità per sè e per altri quattordici malvagi, di cui pensava servirsi per arrestarlo. Il Governo fu ben lieto di poter graziare quindici assassini di strada, per aver la testa d’un infelice notaio, di non altro reo, che di aver caldeggiato le idee repubblicane di Don Giammaria Angioi. Venne concesso quanto il Mazzoneddu chiedeva, e Francesco Cilocco fu tenagliato col ferro rovente, e trascinato a braccio fin sopra il patibolo l’11 agosto del 1802.

I banditi e i malandrini si moltiplicarono, e crebbero d’audacia, perchè protetti dai signori e dai monaci. Il 21 gennaio 1806 il governatore si lagna col Vicerè della scandalosa protezione che i conventi tutti di Sassari, specialmente quello dei frati carmelitani, accordavano ai malviventi; e gli annunziava intanto l’arresto del famigerato bandito Fanis, detto la frina, che da lungo tempo era ricoverato nel convento di Santa Maria.

L’Italia tutta, e specialmente la meridionale, non era in quel tempo in migliori condizioni della Sardegna. In quell’anno stesso, 1806, veniva trascinato [41] al patibolo Michele Pozza di Napoli, il famigerato bandito, che, sotto il nome di Fra Diavolo aveva attirato l’attenzione dell’Europa, destando l’estro d’Auber, il celebre musicista francese.

Quando il re Vittorio Emanuele I si mosse da Cagliari per fare un’escursione per l’isola, fu vivamente impressionato dalle numerose bande di malviventi che scorazzavano per ogni dove, e più ancora della protezione che loro davano i magnati delle ville, i quali giunsero persino a scarcerare gli arrestati nei loro feudi. Il re emanò un decreto rigoroso, e comminò la pena di morte ai protettori di banditi, colla perdita della nobiltà; nè dimenticò allo stesso tempo di promettere l’impunità agli assassini che avessero ucciso i propri compagni. Ma nondimeno crebbero i banditi, e crebbero le protezioni.

Nel 1809 è impossibile registrare i misfatti, tanto sono numerosi. Lotte sanguinose fra comuni e comuni, tra famiglie e famiglie, fra pastori e pastori; pene economiche, impiccagioni continue, arresti di prepotenti magnati. Il Martini ne fa un quadro orroroso. A Tempio, nel 1811, gli odî di parte raggiungono il parossismo. Si volle dare dagli audaci una lezione alla giustizia; e vennero assassinati, quasi allo stesso tempo, il Censore Diocesano, il Procuratore fiscale della pretura, e il Giurisdicente. Un indulto e una spedizione di soldati, per opera del Governatore di [42] Sassari, calmarono alquanto gli animi. Per intromissione del clero e del popolo si fecero le paci, le quali vennero rogate con atto notarile il 9 di maggio del 1813. Il re, costretto dalle circostanze, chinò la testa e firmò la grazia.

I delitti, nondimeno, ripresero il loro corso fino al 1817; ma furono in gran parte frenati dal rigore memorabile del Villamarina, sebbene egli abbia voluto favorire i propri compatriotti. Fu notato dagli storici, che, durante il suo governo, non venne impiccato alcun gallurese.

Dal 1820 — e più ancora dopo il 1826, anno in cui fu abolita la tortura e tracciata in gran parte la strada nazionale da Cagliari a Sassari — le squadriglie dei malviventi parvero meno feroci nelle loro gesta.

Durante il lungo periodo in cui Lamarmora percorse l’isola da un capo all’altro per i suoi studi prediletti, egli non venne molestato da masnade di ladri e di assassini. L’unico suo incontro coi banditi (avvenuto nell’aprile del 1823, sulla strada fra Nuoro e Siniscola) lo resero convinto che le masnade non erano ingorde di rapina, poichè rispettarono l’oro che portava seco — come lui stesso racconta.

Tuttavia la guerra ai malviventi fu continuata con ardore dal Governo; nè mancarono valorosi cittadini che si distinsero nel perseguitarli. Nel Gennaio del 1836, per il valore spiegato nella caccia dei banditi, fu data una medaglia d’oro [43] (dono del Sovrano) a Don Girolamo Berlinguer, capitano dei Barracelli.

Salì in fama a quei tempi il bonorvese Peppe Bonu, uno dei più popolari banditi dell’isola, e sul quale correvano bizzarre leggende. La generosità, unita al coraggio e alla destrezza, aveva fatto di costui un semi-eroe. Temerario all’eccesso e di una forza erculea, egli dava molto da pensare alle regie milizie; e non potendo il Governo impadronirsene per mezzo delle armi, pensò ricorrere al solito premio in danaro ed alla impunità: il premio in danaro da sborsarsi per intero a chi dava vivo o morto il Bonu, e per metà a colui che avrebbe ucciso qualcuno della sua banda; l’impunità (meno male!) ragguagliata questa volta a un delitto punibile con venti anni di galera.

Peppe Bonu non era un malfattore volgare; fu accertato che molti delitti si mantellavano col suo nome; e il bandito ne fu così sdegnato, che si decise a scortare in persona la diligenza nel transito di Campeda, per tutelare la vita e gli averi dei viaggiatori, temendo che altri in suo nome li assalisse.

Da pochi mesi era emanato il decreto della taglia sulla testa del bandito bonorvese, quando verso il 1838 circolò la notizia della sua morte. Mentre Peppe Bonu, nel Pianu de murtas, dormiva placidamente sotto un albero, venne ucciso a tradimento da un tal Rosas, della fazione dei Piu, suoi nemici.

[44]

Altro bandito di quei tempi, coraggioso e temuto, era il bonorvese Giovanni Biosa; il quale ebbe l’audacia di strappare il proprio padre (pur bandito) dalle mani dei carabinieri che lo avevano arrestato.

Furti continui, seguiti da misteriose uccisioni (commesse dentro città e nei dintorni di Sassari) fecero sospettare di una squadriglia segreta di malfattori, negli ultimi anni del governo assoluto. E questa volta non trattavasi di banditi, ma di una lega di malandrini, regolata sulla base degli odierni grassatori della Barbagia: di giorno erano artisti ed operai in apparenza onesti e tranquilli — la notte si univano per commettere le ribalderie, servendo di strumento a cittadini creduti galantuomini. Fin dal 1836 questi delitti si sospettarono perpetrati per invidiosi dispetti, o per vessazioni del francese Uxel; il quale aveva fondato a Sassari uno stabilimento di sanse, a breve distanza dalla chiesa di S. Paolo. La mente direttiva non era sarda — sardo era il braccio che eseguiva il mandato di sangue.

Tra il 1841 e il 1842 non vi fu quasi giorno in cui non venisse consumato un delitto di sangue. I malfattori scorrazzavano per l’isola, e fra essi i terribili banditi corsi Stefano il Serpente, il Quartara, il Tengone, il Santa Lucia. Nel 1842 ne furono rimandati una ventina al Governo francese.

Nell’intento di purgare la società, verso questo tempo, i cittadini discoli venivano arruolati [45] nel Reggimento sardo; ed il governo piemontese, volendo ingrossare le fila dei malfattori isolani, mandava in Sardegna seicento cattivi soggetti, col titolo di operai di punizione!

Il bandito più celebre che chiuse il periodo del regime assoluto fu l’algherese Agostino Alvau. Di costui ci darà qualche ragguaglio Giovanni Tolu, nella sua narrazione.

***

Ed eccoci giunti sulla soglia del 1848, l’anno delle agognate riforme, che dovevano far crollare il vecchio governo assoluto per aprire l’era novella di tempi più civili.

Pur troppo è destino dei popoli, che nei grandi rivolgimenti politici, nel passaggio repentino dall’uno all’altro regime di governo, vi abbia sempre chi approfitti del fermento della situazione, o per avidità di guadagno, o per sfogo di qualche antica vendetta, o per libidine di mal fare, servendo questo o quel potente, nella speranza dell’impunità. Non parve vero ai tristi della campagna e della città di poter mantellare gli istinti feroci sotto la larva di una lotta politica.

Io sorvolerò sulla storia di questi avvenimenti, perchè uscirei di carreggiata.

Il Municipio di Sassari, vivamente impressionato dalle scene di sangue a cui assisteva, ricorse il 22 ottobre 1849 al presidente dei Ministri, esponendogli, [46] con foschi colori i continui, e in questi ultimi giorni spaventevolmente cresciuti delitti ed attentati alla vita e proprietà dei pacifici cittadini.

Il 1850 fu anno tristo per sanguinosi avvenimenti. Con l’allontanamento da Sassari del tribuno Antonico Satta (partito nel giugno del 1849) non furono spenti i rancori, come si sperava. Si ebbe nel giugno la strage così detta dei Saba e Careddu alle porte della città; si ebbe l’anno seguente, nel lunedì di carnevale, l’altra strage dei Saba e dei Macioccu all’uscita del teatro; e le scene sanguinose si ripeterono di tanto in tanto fino al 1855 — anno in cui il cholera mieteva a Sassari oltre 5000 vittime, spegnendo molti odî e molti tristi, e svelando le trame dei numerosi delitti, che da quasi un ventennio si erano macchinati, o compiuti, dentro ai laberinti misteriosi dello stabilimento di San Paolo.

Il primo decennio del governo costituzionale (dal 1849 al 1859) fu memorabile per stragi e per odî di parte, mantellati sempre dalle lotte politiche, le quali non servirono che di pretesto.

Ed è appunto in questo periodo che compariscono sulla scena i quattro banditi famosi: Pietro Cambilargiu, Antonio Spano, Antonio Maria Derudas, e quel Giovanni Tolu, che, inseguito per trent’anni dalla giustizia, fu da questa assolto nelle Assise di Frosinone.

[47]

***

L’antico bandito sardo, conosciuto per l’odio implacabile verso i soli nemici e le spie, per la ripugnanza al furto, la fierezza del carattere, la generosità cavalleresca, è da un pezzo scomparso dall’isola.

Di simili banditi (per vero non troppo numerosi!) si occuparono in ogni tempo, con pietosa simpatia, storici e letterati insigni, nell’intento di mettere in rilievo quella fierezza e quella generosità, che pure in mezzo alle ferocie li rendeva talvolta degni di compianto, se non di ammirazione.

Ne citerò alcuni, per non tediare più oltre il lettore.

Lo storico Pasquale Tola esaltò la magnanimità di Salvatore Anchita verso il suo nemico Francesco Brundano. Dopo aver riportato nel suo Dizionario biografico l’episodio da me altrove citato, scrive: «— Esempio di generosità d’animo, da cui traspare quanto negli uomini stessi rotti al mal fare sia potente il sentimento dell’onore: raggio di virtù che brilla talvolta in mezzo alla fosca luce dei più enormi delitti.»

Sulle pagine del Tola s’inspirò Gavino Cossu, che scrisse un romanzo storico in due volumi col titolo: gli Anchita e i Brundanu.

L’infaticabile frate Vittorio Angius ha voluto [48] scrivere più d’una pagina pietosa, tanto in favore di Leonardo Marzeddu, che si diede alla macchia dopo aver vendicato il suo onore oltraggiato — quanto di Giovanni Fais, che il Valery chiama un Leonida.

L’erudito marchese di San Filippo scrisse e stampò una storia romantica su Peppe Bonu di Bonorva, la quale parve una leggenda, e venne riprodotta in parecchi giornali di Torino.

Il padre Bresciani, che volle visitare più volte la Sardegna, nel suo libro Dei costumi sardi ha dedicato parecchie pagine entusiastiche ai banditi sardi, la maggior parte dei quali (egli afferma nel 1846) lo erano per vendetta d’onore.

Questo scrittore rileva un particolare. Egli dice: quando un bandito sardo è sorpreso nella foresta da qualche carabiniere che gli grida: ferma, il re! — egli risponde togliendosi con riverenza il berretto: — Rispetto il re, ma gli consacro la tua testa! — E postosi dietro un albero fa fuoco sul carabiniere. Il Bresciani a questo punto esclama: — Che laconismo! e che fiera alterezza di cuore! (A me, invece, pare fuori luogo il suo entusiasmo sopra un fatto che non credo vero!)

Parlando delle paci fatte nel 1840 per intervento dei missionari, il Bresciani cita un venerando pastore, il quale si ridusse ad abbracciare un nemico che gli aveva ucciso il figlio. (Caso non troppo comune in Sardegna!)

[49]

Lo stesso scrittore riporta un altro episodio storico, narratogli a Cagliari da un giudice della Reale Udienza. Un famoso bandito, inseguito da due carabinieri, cacciossi per caso dentro un ovile, dove, insieme a molti armati, si trovava l’uomo a cui aveva ucciso il fratello. In omaggio alla sacra ospitalità, il pastore lo accolse nella capanna, e intimò ai carabinieri di allontanarsi, se volevano salva la vita. Informata del caso la Giustizia, fu subito spedito un messo al pastore (padre di due figli di recente condannati a morte) proponendogli la libertà di essi, se si risolveva a cedere il bandito accolto nel suo ovile. Il pastore rifiutò sdegnosamente. Giustiziato uno dei figli, fu rinnovata la proposta per la liberazione dell’altro; ma il vecchio diede al messo questa fiera risposta: — Dirai al giudice, che il sardo ha più cara la fede che i propri figliuoli!» — Quando apprese la morte del secondo figlio il poveretto svenne.

A proposito di questo fatto il Bresciani cita un caso avvenuto in Corsica al tempo in cui Paoli combatteva per la indipendenza dell’isola sua. Un popolano corso, cieco d’ira, aveva ucciso colle proprie mani l’unico suo figlio sedicenne, solo perchè questi, dopo aver concessa l’ospitalità ad un bandito, lo cedette per denaro ad un carabiniere.

«I sardi, che tanto ritennero delle condizioni del mondo antico (conchiude il Bresciani) hanno [50] di queste esagerazioni, riputandole diritto, dovere, e stretta osservanza della ragione delle genti.»

***

E mi pare che le citazioni storiche da me riportate siano sufficienti per dare un’idea del colore dei tempi.

Ho esposto a larghi tratti il quadro dei principali avvenimenti di sangue che afflissero il Logudoro nel lungo periodo di quattro secoli. Mi accorgo però che la mia tela ha tinte troppo fosche, ed è incompleta; poichè non ho potuto riportare che i fatti crudi, quali li estrassi da documenti ufficiali. In riscontro alle nequizie dei banditi da me segnalate, le carte di Archivio non registrano virtù alcuna, nè le intime cause che determinarono il traviamento di tanti infelici, trascinati assai spesso al delitto dalla trista condizione dei tempi miseri e corrotti.

Negli scaffali della Giustizia si riscontrano unicamente le colpe, non le virtù dei disgraziati; e questo forse succede, perchè l’uomo è nato cattivo, e la virtù realmente non esiste. Come l’ombra non è che l’assenza della luce, così la virtù non è che l’assenza del vizio. La società, insomma, pare non pretenda che il solo freno delle passioni, convinta che l’uomo riescirà sempre a fare il bene, sempre quando potrà astenersi dal fare il male.

[51]

Ho esposto in altro libro il sistema usato dallo storico e dal poeta, quando vogliono fabbricare i grandi benemeriti e i grandi delinquenti: — dei primi essi registrano le sole virtù, dei secondi non rivelano che i soli vizi. In pochi, però, la coscienza di voler ritrarre l’uomo qual’è, col fardello del bene o del male, fornitogli dai tempi, dagli uomini, o da madre natura.

Perchè questo? forse perchè il popolo ha bisogno di commuoversi dinanzi a quanto esce dalla cerchia dei fatti comuni: esso sdegna le mediocrità, per esaltarsi alle azioni dei grandi buoni o dei grandi cattivi. L’evangelista Giovanni lo ha detto chiaro nell’Apocalisse: «— Deciditi: sii freddo, o sii caldo; ma se tu sarai tiepido, ovvero nè freddo nè caldo, ti rigetterò dal mio seno!»

Fra i molti banditi che nacquero belva — come Pietro Cambilargiu e Francesco Derosas — non mancarono i disgraziati, che pure in mezzo alle ferocie ebbero slanci di generosità magnanima, di virtù vera, di singolare rettitudine d’intelletto.

Nella storia di Salvatore Anchita, di Francesco Brundanu, di Leonardo Marceddu, di Giovanni Fais, di Peppe Bonu, e di Giovanni Tolu non fanno difetto gli sprazzi di luce che rischiarano azioni generose, delle quali tacciono i documenti Ufficiali. Questo silenzio è spiegabile; poichè la giustizia non sa leggere che nel Codice [52] penale, e non sa pesare nella sua bilancia che le sole colpe degli sventurati! — Ed è forse per reazione che i grandi poeti (come Byron e come Schiller) vollero idealizzare con splendore di colorito le gesta avventurose di corsari e di briganti.

Bisogna, dopo tutto, convenire, che l’uomo ha un fondo malvagio.

Non è questione di alti o bassi strati sociali: — l’ignoranza e il pregiudizio salgono tutti i gradini. Abbiamo veduto come nei traviamenti dei secoli passati incorsero nobili e plebei, e come talvolta si ebbero esempi di volgo nobile e di nobiltà plebea.

Nelle gesta delittuose vi hanno due cavallerie: quella rusticana e quella incivilita. La prima, per sua natura, è apertamente audace — la seconda, all’incontro, nobilmente accorta: forse perchè ha troppi guanti — e i guanti, assai spesso, non servono che a nascondere le mani sporche.

Io non voglio fermarmi sul numero infinito dei delinquenti volgari, che battono la città e la campagna: sono essi i delinquenti d’ogni tempo, d’ogni paese, e parlano ogni lingua. Ripeto solo, che Giovanni Tolu, nel suo complesso di bene e di male, è l’ultimo bandito sardo.

Il bandito sardo — giova ricordarlo, perchè il giornalismo italiano pare si ostini a non volerlo rilevare! — non è un masnadiero, non è un brigante, non è un grassatore, non è un fabbro [53] di ricatti. Ed è solamente per dimostrarlo, che ho voluto aderire a scrivere la storia di Giovanni Tolu.

I tempi or sono cambiati. Colla nuova Italia è sottentrato un altro brigantaggio, che al piombo, al pugnale, ai grimaldelli ha sostituito il libello, la truffa, e i brogli bancari.

Dobbiamo tuttavia ardentemente sperare, che questa nuova forma di delinquenza inguantata, la quale sfugge così spesso alle leggi, abbia fatto il suo tempo. Ad ogni modo, lusinghiamoci di non trovarci per anco nel tristo caso di ripetere la frase tagliente, ch’ebbe sulle labbra Giovanni Prati negli ultimi anni di sua vita: «— Dappoichè ho conosciuto i galantuomini d’oggi, ho preso a stimare i ladri antichi!»

Sassari, maggio 1896.

Enrico Costa.

[55]

STORIA DI GIOVANNI TOLU

NARRATA DA LUI MEDESIMO

[57]

La nostra famiglia è di Florinas.

I miei nonni — Felice Tolu e Francesca Cossu — vivevano agiatamente, perchè possessori di terreni, di case, e di molto bestiame. Dalla loro unione erano nati sei o sette figli, fra i quali Pietro Gavino — mio padre.

I tempi intanto si facevano tristi. Dopo la carestia dell’ottanta — ci diceva il babbo — le terre diminuirono di prezzo, e la piccola fortuna del nonno cominciò a venir meno[2].

Il vecchio Felice scese nel sepolcro lasciando i figliuoli in giovanissima età; e la povera vedova, sperando di poter tirare innanzi la famiglia [60] nell’agiatezza in cui era stata allevata, fu costretta a vendere i pochi beni che ancora le rimanevano. I suoi sforzi, però, riuscirono vani. I giorni calamitosi si succedettero senza tregua, nè si tardò a provare tutte le strettezze della miseria.

Pietro Gavino, per campare la vita, si era adattato a prestare l’opera sua presso alcuni parenti facoltosi; ed una sua sorella, non potendo più oltre mantenere l’antico sfarzo, fece dono della sua ricca veste alla Madonna del Rosario, presso la quale (com’è tradizione nella nostra famiglia) conservasi tuttora.

Sebbene alquanto innanzi negli anni, il mio babbo Pietro Gavino tolse in moglie la giovane figlia di un pastore — Vincenza Bazzoni — che gli regalò una dozzina di figli, diversi dei quali morirono bambini.

Mia madre era in fama per i parti doppi; e infatti per tre volte ebbe figliuoli gemelli, nel numero dei quali sono anch’io compreso.

Ecco i nomi dei figli sopravvissuti: — Felice, il primogenito; Chiara, la seconda; in seguito tre coppie di gemelli, cioè: Peppe ed io — Giammaria e Nicolò — Giustina ed altro che visse pochi giorni — e finalmente Maria Andriana[3].

È cosa ormai assodata: quando Dio non può [61] mandare ai poveri un po’ di fortuna, concede loro la grazia di molti figliuoli!

Pietro Gavino Tolu, mio padre, era un tipo di agricoltore fiero, energico, scrupoloso. Uomo di stampo antico, era rigido e severo nell’educazione della famiglia. Soleva dare poca confidenza ai figli, nè voleva che essi s’intromettessero in alcuna questione di famiglia. I figli, da parte loro, gli ubbidivano ciecamente, non permettendosi la minima osservazione, nè atti sconvenienti alla sua presenza.

Egli ci diceva spesso:

— Figli miei: o buoni, o morti! Voglio che rispettiate gli altri, perchè gli altri vi rispettino.

Guai se egli avesse saputo che i figli si permettevano d’introdursi nei poderi altrui! Sarebbe stato capace di picchiarci senza misericordia.

Ci eravamo tutti abituati al regime rigoroso del babbo, ed in famiglia si viveva tutti di buon accordo.

L’ho detto: al mondo non venni solo. Io sono una grossa metà. Nacqui ad un parto col fratello Peppe, il 14 marzo del 1822 — a Florinas[4].

[62]

Entrambi fratelli fummo mandati a studiare presso un maestro prete, nostro parente, il quale ci sgridava sempre, e qualche volta ci picchiava colla sferza. Peppe, più paziente, imparò a leggere, ed anche un po’ a scrivere; io, invece, inasprito delle brusche maniere del prete, mi ribellai, e non volli più sapere di scuola.

All’età di nove anni, tanto io quanto il mio gemello, fummo accettati nella chiesa parrocchiale, in qualità di sagrestani. Mio fratello, dopo un annetto, lasciò bruscamente la Sagrestia, dichiarando di volersi dare al lavoro dei campi; io rimasi al mio posto per altri due anni.

Tenevo alla carica di sagrestano, poichè lusingava il mio amor proprio. I sacerdoti mi volevano bene, ed io cercai di cattivarmi la loro stima, col mandare a memoria (giacchè non riuscivo a leggere) tutte le risposte latine relative alle funzioni ecclesiastiche — oltre la dottrina cristiana, che sapevo a menadito. Indossavo con un certo sussiego la sottana e la cappetta, ed ero diventato esperto nella professione. Assistevo con disinvoltura alla messa; cantavo con voce squillante nei funerali; accompagnavo il parroco in tutte le cerimonie — tanto nelle visite che faceva [63] alle partorienti dopo il battesimo, quanto alla casa dei moribondi per somministrar loro il viatico. Ond’è, che masticavo molti confetti, e mi ero abituato al tristo spettacolo degli agonizzanti, che nei primi tempi mi facevano una penosa impressione.

Mi pareva di essere diventato quasi il padrone della chiesa e della sacristia. Preparavo gli arredi sacri, regolavo e custodivo il vino, aiutavo i preti a vestirsi e a spogliarsi, ed avevo imparato a mettere in assetto gli altari con un certo gusto. Anche la clientela delle devote mi era affezionata. Tutte le penitenti si raccomandavano a me; ed io trovavo modo di far sbrigare al confessionale le peccatrici che mi andavano più a genio, e che volevo favorire. Le più noiose ed insistenti erano le vecchie, le quali d’ordinario sono quelle che si confessano con più frequenza, forse perchè non hanno più occasione di peccare.

Ero infarinato delle cose ecclesiastiche, e giunsi perfino a capire, che quando il prete nella messa recita più di tre orazioni, egli compie una brutta azione, cioè a dire, fa le legature a danno di qualche nemico[5].

Raggiunta l’età di 12 anni, mi avvidi che il [64] mestiere di sacrista non faceva più per me; sentivo di essere un ozioso, e temevo di esser fatto segno alle beffe de’ miei compagni. Un bel giorno buttai in un canto la sottana, e mi diedi, come gli altri fratelli, a lavorare i campi.

Mio padre era stato accettato come socio da un suo compare agiato, parimenti agricoltore; il quale gli forniva la semente, i buoi e la terra, lasciandogli a benefizio un terzo del guadagno, e tenendo per sè gli altri due terzi, secondo la usanza del paese. Questa società ebbe la durata di otto e più anni, con piena soddisfazione del compare; il che dimostra che mio padre era un abile lavoratore, ed onesto fino allo scrupolo.

Gettata all’ortiche la sottana di sacrista, volli andare a lavorare con mio padre, per servirgli di aiuto. Maneggiavo la zappa, o guidavo i buoi, secondo i casi; e quando per me non c’era lavoro, mi adattavo a trasportar pietre sullo stradone, tanto per non stare in ozio, e per non essere di peso alla famiglia.

Ho l’orgoglio di vantarmene. Fin da giovane avevo la fama di abile lavoratore, di sobrio, di onesto, di docile; nè pochi erano gli agricoltori che chiedevano l’opera mia. Ma io preferiva di aiutare il babbo ne’ suoi lavori di campagna. Pieno di amor proprio e di buon volere, mi sentivo spronato al lavoro dall’emulazione, e godevo di essere mostrato a dito dai compagni, con una compassione che mi sapeva d’invidia.

[65]

Ero appena diciasettenne quando perdetti mio padre, morto a 54 anni. Lo piansi amaramente, e da quel giorno mi dedicai con più lena al lavoro, poichè volevo recar sollievo alla mamma ed alla famiglia.

Felice, il nostro fratello maggiore, aveva intanto preso moglie. Si era unito a Giovanna Serra di Giave, ed erasi allontanato da noi per mettere su casa, a parte.

Io era ritenuto come il figliuolo più serio e più lavoratore; tanto è vero, che a diciotto anni mi si erano affidate le redini della casa. Peppe, più delicato e più debole di me, era rimasto addietro, e subiva la mia influenza.

Provvistomi d’un cavallo mi diedi a lavorare per i paesi circonvicini, facendo il viandante. Trasportavo viveri e merci da un punto all’altro; mi recavo con frequenza a Sassari per vendervi grano; e di là ripartivo con un carico di vino, che mia madre rivendeva in paese per trarne qualche lucro.

L’ho detto: mio padre ci aveva educati rigidamente, e si viveva tutti in buon accordo. Ciascuno di noi portava alla mamma i propri guadagni, e godevamo di una certa agiatezza, relativa alla modesta nostra condizione. Il lavoro non ci mancava mai, ed i viveri erano a buon mercato. Ricordo che verso il 1840 la carne si vendeva a due libre mezzo reale (circa 30 centesimi il chilogramma).

[66]

I principali proprietari di Florinas richiedevano continuamente l’opera mia e quella di Peppe; ma non volevamo legarci ad alcuno, poichè la mamma era gelosa di noi, e temeva che coll’abbandono venisse meno l’accordo in famiglia.

Quando Chiara — la nostra sorella maggiore — toccò i 23 anni, fu chiesta in moglie da un bravo giovane. La scelta fu di nostro gradimento, e raddoppiammo di attività nel lavoro, tanto per poter riuscire a preparare un po’ di fardello alla sposa.

La nostra casa era il nido della pace e della concordia. La vecchia mamma non faceva che ringraziare il Cielo, per averle dato figliuoli così buoni ed affettuosi.

Contavo appena venti anni, quando in paese si sparse la notizia che nell’agro sassarese si prevedeva un raccolto straordinario di olive. Volendo guadagnare qualche soldo in più, mi allontanai da Florinas, per collocarmi nella qualità di sorvegliante a Sassari, presso due proprietari di molini ad olio; nell’uno lavoravo di giorno, nell’altro di notte. Dopo parecchie settimane di assiduo lavoro, feci ritorno a Florinas. Mi sentivo stanco e abbattuto, ma avevo raggiunto lo scopo, mettendo a parte una diecina di scudi, che consegnai alla mamma.

E così continuai a cercar lavoro da un punto all’altro: nei dintorni di Florinas, nelle campagne di Sassari, e nei salti della Nurra. Nessuna fatica [67] mi spaventava quando mi sorrideva la probabilità di un guadagno.

Coi risparmi fatti, decisi più tardi di acquistare un buon cavallo. Me ne offrì uno bellissimo, di manto nero, il reverendo Pittui, per il prezzo di sedici scudi. Ricordo anzi, a questo proposito, che allor quando sborsai la somma al prete, in presenza della serva, mi scivolò di mano una pezza da cinque soldi, che andò a rotolare sul pavimento. Ci chinammo tutti e tre per raccoglierla, ma non ci fu possibile rintracciarla. L’inferno l’aveva inghiottita. Dovetti cacciar fuori dalla borsa altra simile moneta, che non mi venne più restituita. Ricordai più volte questo fatto, ripensando al prete Pittui, che più tardi doveva esser causa d’ogni mia sventura.

Diventato proprietario di un buon cavallo, che battezzai col nome di Moro, continuai la mia vita di lavoro con più coraggio. Passavo intiere settimane fuori di Florinas, e non vi rientravo che alla vigilia dei giorni festivi.

Le domeniche erano per me giorni di noia. Il mio unico divertimento consisteva nel tiro al bersaglio: passatempo di molti giovani del paese nella sera dei giorni di festa, ed al quale prendevano pur parte i signori, ed anche qualche prete. La bettola, i balli, e sovratutto il bel sesso, non ebbero mai per me alcun’attrattiva. Devo anzi confessare, che fin da giovinotto ero un orso e fuggivo quasi le donne. Non provavo la smania [68] di far loro la corte, poichè gli amori inutili mi ripugnavano, non volendo perdere il mio tempo. A che trattenere una ragazza e perdersi in sciocchezze, quando l’uomo non ha intenzione di torsela in moglie? Nei nostri villaggi bisogna andar cauti colle zitelle; il far lo spasimante diventa pericoloso, poichè i parenti della donna potrebbero immischiarsene; e il meno peggio che possa capitare, è il matrimonio forzato con donna che non ci piace. Non amavo le leziosaggini, nè le mollezze femminili, che sfibrano il carattere e ci espongono qualche volta al ridicolo. Sdegnavo di cacciarmi nei pubblici balli, o di piantarmi come un palo dinanzi alle case, per fare il cascamorto colle ragazze che sedevano sulle soglie. Preferivo andarmene fuori del paese con la combricola dei tiratori, per vincere una scommessa al bersaglio. Il fucile era la mia prima passione — il cavallo la seconda.

Non mi fecero pertanto difetto le avventure amorose; ma io nella donna temevo le malìe — cioè a dire le legature, come noi le chiamiamo. Citerò due soli episodi.

Recatomi una sera in casa di un amico, vi trovai la moglie insieme ad una giovane sorella di costei, di fama un po’ equivoca.

La donna maritata, fra il serio e il faceto, mi disse:

— Guarda mia sorella, com’è bellina! Perchè non te la baci?

[69]

Fui quasi spaventato dello strano invito; del che accortasi la scaltra donna, cambiò tono, e mi chiese il favore di accompagnare la sorella ai balli, che avevano luogo quella sera in piazza.

Benchè a malincuore, accondiscesi al suo desiderio. Quando fummo di ritorno, le due sorelle si affrettarono ad offrirmi alcuni amaretti e un bicchierino di rosolio; ma io mi guardai dall’accettare, temendo volessero farmi qualche legatura. Appresi più tardi, che la moglie del mio amico aveva contato sulla mia inesperienza, per mantellare col sacramento del matrimonio il primo fallo della sorella.

Due mesi dopo, a breve distanza da Florinas, mentre rientravo dalla campagna, fui fermato con mistero da una giovane donna, maritata ad un vecchio. Ella cominciò col parlarmi di una sua amica, la quale era alquanto innanzi negli anni, ma possedeva un piccolo vigneto ed una casa bassa, che le procuravano una vita abbastanza comoda. Avendo costei desiderio di marito, me la proponeva come moglie, cercando persuadermi che avrei fatto un buon affare; poichè, anche con una moglie attempatella, non mi sarebbe [70] mancato l’affetto di qualche amica più giovane. Rifiutai con ripugnanza; e allora la giovane si sfogò meco in tenerezze, e mi tenne un linguaggio così singolare, che mi costrinse a fuggire da lei, come un casto Giuseppe dalla moglie di Putifarre[6].

Tale io era con le donne a vent’anni. In seguito, naturalmente, ebbi qualche scrupolo di meno, sebbene non sia mai riuscito a cambiare la mia opinione[7].

[71]

Raggiunta l’età di 25 anni, non tardai a sentire tutto il peso della mia vita solitaria, monotona. L’amore al lavoro ed al guadagno, la ripugnanza all’ozio ed ai compagni crapuloni, mi rendevano più penoso l’isolamento. Non bastava più mia madre, non bastavano i miei fratelli, nè le sorelle, a darmi un conforto, quando stanco rientravo in seno alla famiglia, dopo una settimana d’incessante e faticoso lavoro. Desideravo qualche cosa di più attraente che mi eccitasse ogni sera a far ritorno alla mia casetta.

Felice, il primogenito de’ miei fratelli, aveva preso moglie; gli altri pensavano a prenderla; le mie sorelle già parlavano di marito — ed io non sentiva la virtù del sagrifizio, senza uno scopo determinato. Il pensiero di abbandonare la mamma era quello che mi tormentava; ma io avrei potuto ritirare la vecchierella presso di me; avrei potuto darle una compagna, quando le sorelle e i fratelli miei si fossero allontanati dalla casa materna, per crearsi una famiglia.

[72]

Pensai dunque ad una compagna.

Avevo fermato l’attenzione sopra una bella giovinetta quindicenne, che ogni domenica io aspettava sul piazzale della chiesa, all’entrata ed all’uscita della messa. Parecchie volte ero stato ai balli con essa, e mi pareva che non gli fossi del tutto antipatico. Il contegno modesto di quella ragazza mi aveva profondamente colpito. Maria Francesca, la prediletta del mio cuore, era al servizio del prete Gio. Maria Masala Pittui, insieme ad una sua zia.

Questa zia — Giovanna Maria Meloni Ru — si trovava da molti anni in casa del prete. Tanto lei, quanto una sua sorella maggiore, si erano allontanate dal paese natio (Scano Montiferro) ferme nel proposito di collocarsi come serve in casa di qualche prete, a Florinas, o altrove. L’una di esse, infatti, riuscì ad essere accettata dal reverendo Pittui — l’altra si collocò presso un altro sacerdote, in Codrongianus.

Le due donne avevano un fratello a Florinas — Salvatore Meloni Ru — già servo del prete Pittui, che gli aveva dato in moglie certa Catterina Merella.

Da queste nozze era nata, fra gli altri figli, Maria Francesca, la ragazza che mi aveva colpito. Costei, fin da bambina, frequentava la casa del prete, dove si recava per visitarvi la zia; e quando crebbe negli anni vi fu accettata come servetta, con piena soddisfazione dei genitori; i [73] quali ascrissero a grazia divina l’aver potuto collocare la loro bella figliuola in casa di un sacerdote benestante, influente, e temuto più che amato nel paese.